エンタメ

更新2016.03.04

初心者だけでなくマニアも必読!ミニカーは「どのスケール」で集めるべきか?

北沢 剛司

ランチア037ラリーを例に大きさを比較すると、1/18スケールでは全長約210mm、1/43スケールでは約85mm、1/64スケールでは約55mmという違いがある。住宅事情が厳しい日本では、保管場所に苦労しない小スケールミニカーが好まれる傾向がある。左:京商 1/18 Lancia 037 Rally Sanremo 1985(品番 No.08302C)中央:シーエムズコーポレーション 1/64 Lancia 037 Rally 1983 Sanremo右:Altaya 1/43 Lancia Rally 037 Rally Sanremo 1983(DeAGOSTINI “RALLY CAR COLLECTION” No.60)

ランチア037ラリーを例に大きさを比較すると、1/18スケールでは全長約210mm、1/43スケールでは約85mm、1/64スケールでは約55mmという違いがある。住宅事情が厳しい日本では、保管場所に苦労しない小スケールミニカーが好まれる傾向がある。左:京商 1/18 Lancia 037 Rally Sanremo 1985(品番 No.08302C)中央:シーエムズコーポレーション 1/64 Lancia 037 Rally 1983 Sanremo右:Altaya 1/43 Lancia Rally 037 Rally Sanremo 1983(DeAGOSTINI “RALLY CAR COLLECTION” No.60)ミニカーのスケールは、1/18と1/43が主流です。トミカやホットウィールの人気が高い日本やアメリカでは、1/64スケールのアイテムが数多く発売されています。一方、鉄道模型の人気が高いドイツでは、鉄道模型のHOゲージに相当する1/87スケールのミニカーが充実しているなど、お国柄による違いも見られます。

1/8スケール

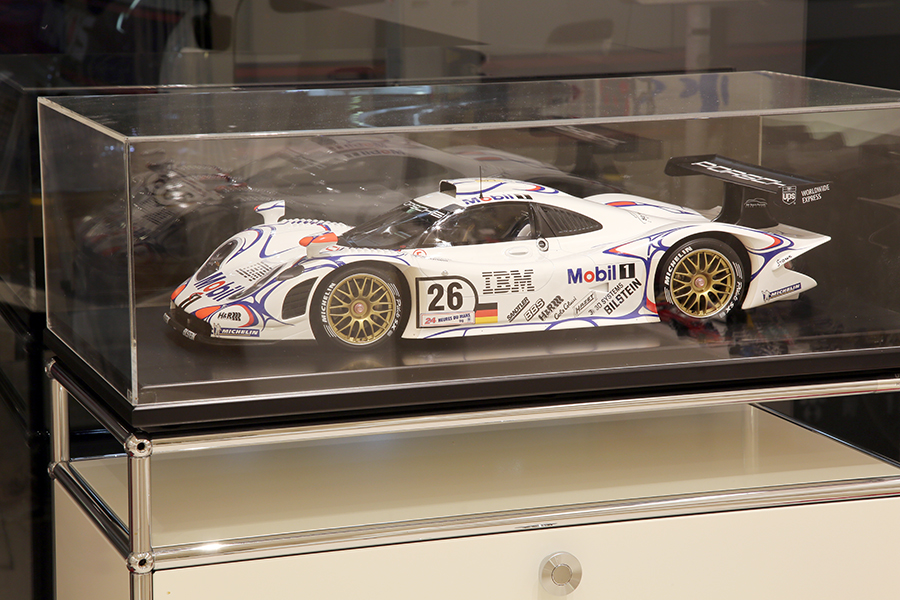

スパーク 1/8 Porsche 911 GT1 LM 1998

スパーク 1/8 Porsche 911 GT1 LM 1998ミニカーのフラッグシップモデルが1/8スケールです。写真はミニカーメーカー「スパーク」の日本拠点、Spark Japanが運営する「Spark Club Lounge」に展示されているミニカーです。全長は実に60cmほどもあり、価格も50万円程度という最高峰モデルです。1/8スケールにはスパーク製品のほかにも、F1マシンを製作するアマルガム社の製品があります。

また、ポケール社からはランボルギーニ・アヴェンタドールの組み立てキットがリリースされています。価格は87,150円と高価ですが、圧倒的な存在感があります。また、1/8スケールの組み立てモデルは、定期購読により毎号パーツが送られてくるシリーズが何車種も発売されています。全巻揃えると10万円を超える金額になりますが、毎週少しずつカタチになっていく姿を眺めながら長期にわたって楽しめるのは魅力的です。

1/12スケール

奥:オットー 1/12 Renault 5 Turbo(品番 G002)手前:Altaya 1/43 Renault 5 Maxi Turbo

奥:オットー 1/12 Renault 5 Turbo(品番 G002)手前:Altaya 1/43 Renault 5 Maxi Turbo1/8スケールよりもリーズナブルな価格で、同じような存在感があるミニカーが1/12スケール製品です。以前はタミヤ製の半完成品モデルが5〜6万円の価格帯で発売され、車体各部を精密に再現した驚異的な製品内容が特長でした。最近はエンジンルームなどの再現を省略し、ボディをレジンで一体成型することによりリーズナブルにビッグスケールの醍醐味を楽しめる製品が主流で、3〜5万円程度の価格帯です。

写真のオットー製ルノー5ターボは開閉部分がないレジン製ミニカーで全長30cmほど。手前の1/43ミニカーと比べるとそのボリューム感の違いがはっきり分かります。

1/18スケール

オートアート 1/18 Lancia Delta S4 Rally Winner Argentina 1986(品番 88621)

オートアート 1/18 Lancia Delta S4 Rally Winner Argentina 1986(品番 88621)世界的に現在もっとも活発的な動きを見せているのが1/18スケール製品です。以前の1/18製品はダイキャスト製ボディでインテリアやエンジンルームを再現したディテール重視の製品が主流でした。しかし、現在は多額の開発費がかかる金型製作を必要としないレジン製ボディを使ったアイテムが増えています。レジン製ボディは安価なゴム型で製作できるため多品種少量生産が可能になり、これまでにないマニアックな車両も続々製品化されています。

写真のオートアート製ランチア・デルタS4は、現在は少数派となったダイキャスト製ボディのフルディテール製品。ツインチャージャーにより複雑な補機類が特徴的なデルタS4のエンジンルームをはじめ、圧倒的な再現度に唸らされます。

1/20スケール

タミヤ 1/20 Benetton Ford B193B(品番 ITEM23006)

タミヤ 1/20 Benetton Ford B193B(品番 ITEM23006)1/20スケールは、タミヤが長年F1のプラモデルを販売してきたこともあり、同社のF1ミニカーがリリースされています。写真は以前発売されていたダイキャスト製品で、全長は220mm程度。現在はタミヤのプラモデルを同社フィリピン工場で組み立てた完成品モデル「マスターワークコレクション」がシリーズ化されています。

1/24スケール

手前:ウェリー 1/24 Peugeot 406 Coupe 1997(品番 2099W)奥:シャバク 1/25 Ford Sierra RS Cosworth(品番 1512)

手前:ウェリー 1/24 Peugeot 406 Coupe 1997(品番 2099W)奥:シャバク 1/25 Ford Sierra RS Cosworth(品番 1512)1/24スケールはクルマのプラモデル製品では標準スケールのため、プラモデルと一緒に飾れるメリットがあります。またタミヤのように、プラモデルを発売しているメーカーが自社製品のキットを組み立てた完成品モデルを発売する場合もあります。

写真手前のプジョー406クーペはウェリー製で、全長は190mmほど。3千円前後のリーズナブルな価格で出来の良い1/24製品をリリースしています。奥のシャバク製品は、少し小さめの1/25スケールで全長は約170mm。’80年代につくられた旧い製品ながら全体的なフォルムは良好です。どちらのミニカーもボディの素材はダイキャスト製。比較的頑丈なつくりのため、手軽に扱えるのも魅力です。

1/32スケール

左上:slot.it 1/32 Lancia LC2 Le Mans 1984(品番 SICA08B)左下:slot.it 1/32 Lancia LC2 n.29 Imola 1000 km 1984(品番 CA08d)右上:slot.it 1/32 Lancia LC2 n.6 WEC Fuji 1000 km 1985(品番 CA08e)右下:slot.it 1/32 Lancia LC2 n.24 Le Mans 1988(品番 CA21a)

左上:slot.it 1/32 Lancia LC2 Le Mans 1984(品番 SICA08B)左下:slot.it 1/32 Lancia LC2 n.29 Imola 1000 km 1984(品番 CA08d)右上:slot.it 1/32 Lancia LC2 n.6 WEC Fuji 1000 km 1985(品番 CA08e)右下:slot.it 1/32 Lancia LC2 n.24 Le Mans 1988(品番 CA21a)以前はクルマのプラモデルに使われていた1/32スケールも最近はスロットカーの標準スケールとして知られています。写真はイタリアのslot.it社から発売されているスロットカーで、全長は約140mm。グループCのレーシングモデルを積極的に製品化している同社のスロットカーは、ミニカーのような出来の良さが特長。コレクションとしてもスロットカーのサーキットで走らせても楽しめるアイテムです。

1/35スケール

左:CURSOR MODELL 1/35 Mercedes-Benz 250 GD, 300 GD, 230 GE, 280 GE(品番 679)右:NZG 1/35 Mercedes-Benz 300 SL, 420 SL, 500 SL(品番 284)

左:CURSOR MODELL 1/35 Mercedes-Benz 250 GD, 300 GD, 230 GE, 280 GE(品番 679)右:NZG 1/35 Mercedes-Benz 300 SL, 420 SL, 500 SL(品番 284)1/35スケールはタミヤのミリタリーミニチュアシリーズをはじめ、ミリタリー系プラモデルの標準スケールです。クルマのミニカーとしては’80年代までドイツのミニカーメーカーがメルセデスやポルシェのオフィシャルミニカーを製作していました。

写真はそんな往年のアイテムのひとつ。全長は120mm程度で、ドイツらしいカッチリとしたつくりが特長です。

1/43スケール

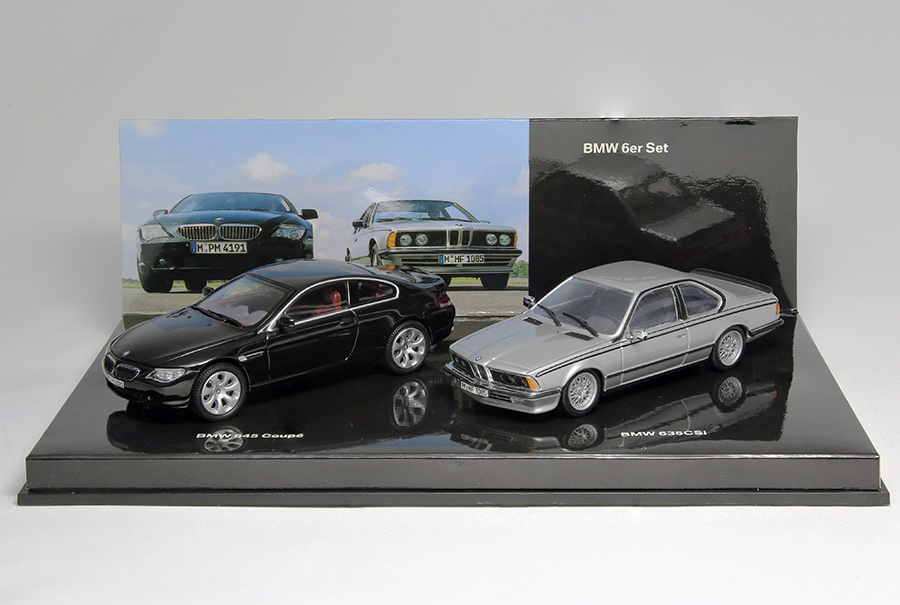

BMW特注(ミニチャンプス/京商) 1/43 BMW 6er Set(品番 8042 0393 306)

BMW特注(ミニチャンプス/京商) 1/43 BMW 6er Set(品番 8042 0393 306)ミニカーの標準スケールとしてもっとも多くのアイテムが揃っているのが1/43スケールです。以前はダイキャスト製ミニカーが主流でしたが、近年は1/18スケールと同じようにレジン製ミニカーによる多品種少量生産が増えてきています。

写真はBMW特注品のBMW 6シリーズ 2台セットで、左のBMW 645Ciは京商製、右のBMW 635 CSiがミニチャンプス製です。どちらも大きさは約110mmで、手に取って眺めるにはちょうど良いサイズ。人気車両の場合は異なるメーカーがそれぞれ製品化することも少なくないので、メーカーごとの解釈の違いなどを比較して楽しむことができます。

1/64スケール

左:京商 1/64 BMW McLaren F1 GTR No.39 Team BMW Motorsport LM 1996右:Minichamps 1/64 Alfa Romeo 8C Competizione Red(品番 640 120520)

左:京商 1/64 BMW McLaren F1 GTR No.39 Team BMW Motorsport LM 1996右:Minichamps 1/64 Alfa Romeo 8C Competizione Red(品番 640 120520)1/64スケールは、トミカやホットウィールの人気が高い日米にファンが多いスケールです。写真のミニカーはどちらも全長約65mmほどで、収納場所に困らないのが魅力のひとつ。特に左側の京商製品は、サークルKサンクス ミニカーコレクション シリーズとして毎回ミニカーコレクターから熱い視線を浴びているモデルです。

1/72、1/76スケール

左:ホンウェル 1/72 Hammer H2(品番 192ND-003)右:オクスフォード 1/76 Daimler DS420 Limousine(品番 76DS006)

左:ホンウェル 1/72 Hammer H2(品番 192ND-003)右:オクスフォード 1/76 Daimler DS420 Limousine(品番 76DS006)1/72と1/76スケールは、1/64スケールに満たないコンパクトサイズのミニカーです。1/76スケールは英国のOOスケールの鉄道模型サイズのため、鉄道模型のストラクチャーとしての需要があります。

右側のデイムラー・リムジンはまさにこの1/76スケールでつくられた製品で、全長は約75mmです。左側のハマーH2は1/72スケールで全長は約65mm。ミニカー製品としてはマイナーなスケールですが、時々コンビニの缶コーヒーキャンペーンとして展開される、缶コーヒー2缶セットのおまけのミニカーがだいたいこのスケールにあたります。缶コーヒーのおまけミニカーも侮れないクオリティのものが少なくないので、ミニカーコレクターとしては缶コーヒーのキャンペーン情報のチェックも欠かせません。

3インチミニカー

ノレブ 3インチ Peugeot 205 GTI

ノレブ 3インチ Peugeot 205 GTIプジョーとシトロエン、それにDSでは、オフィシャルミニカーとしてノレブ製の3インチミニカーを発売しています。その名の通り大きさは70mm前後で、1/64スケールとほぼ同等のスケールとなっています。写真のプジョー205 GTIの全長は65mm。シンプルなつくりながら出来が良く、しかも500円程度で買えるリーズナブルさが魅力です。

トミカ

左上:トミカ 1/62 アウディR8(品番 6)左下:トミカ 1/57 ミニクーパー(品番 43)中央上:トミカ 1/64 ポルシェ911(品番 117)中央下:トミカ 1/64 ポルシェ911(品番 117 *初回特別カラー)右上:トミカ 1/64 シボレー コルベット Z06(品番 5)右下:トミカ 1/64 プジョーRCZ(品番 84)

左上:トミカ 1/62 アウディR8(品番 6)左下:トミカ 1/57 ミニクーパー(品番 43)中央上:トミカ 1/64 ポルシェ911(品番 117)中央下:トミカ 1/64 ポルシェ911(品番 117 *初回特別カラー)右上:トミカ 1/64 シボレー コルベット Z06(品番 5)右下:トミカ 1/64 プジョーRCZ(品番 84)トミカは日本のミニカーコレクションの基本です。安くて種類がたくさんあり、限定品も豊富なので、トミカだけでコレクションの醍醐味が充分堪能できます。箱の大きさに合わせてスケールを変えているのが特長で、大きさは60mmから70mm程度のものがほとんどです。

一時は版権の関係で輸入車がほぼなくなった時期がありましたが、現在は輸入車ラインアップも豊富です。また、初回生産時にのみ設定される「初回特別カラー」は早期に完売することも少なくありません。お目当てのモデルがある場合は、早めの購入がオススメです。

ホットウィール

左:ホットウィール 2013 HOT WHEELS CHEVY CAMARO(HW SHOWROOM 2013)右:ホットウィール Lamborghini Estoque(HW WORKSHOP 2014)

左:ホットウィール 2013 HOT WHEELS CHEVY CAMARO(HW SHOWROOM 2013)右:ホットウィール Lamborghini Estoque(HW WORKSHOP 2014)アメリカ生まれのホットウィールは日本のトミカとサイズが似ていて、写真のモデルはシボレー・カマロが約70mm、ランボルギーニ・エストーケが約75mmです。トミカにはない車種がたくさん製品化されているのが特長で、トミカと一緒にホットウィールをコレクションするファンの方が少なくありません。海外でも広く出回っているため、日本ではレア扱いなのに海外では普通に売られているアイテムもあります。海外旅行に行った際は、そんなレア物を安く買って帰るのも楽しみです。

1/87スケール

左:シュコー 1/87 Audi Quattro Sport (品番 45 255 9400)右:スパーク 1/87 Peugeot 205 T16 Winner MC 1985 (品番 87S009)

左:シュコー 1/87 Audi Quattro Sport (品番 45 255 9400)右:スパーク 1/87 Peugeot 205 T16 Winner MC 1985 (品番 87S009)1/87スケールは、鉄道模型のHOゲージに準じたスケールです。そのため写真のアウディ・クワトロは全長約50mm、プジョー1205 T16は約40mmというコンパクトさ。全体的に精巧な仕上がりの製品が多く、特に鉄道模型が盛んなドイツで高い人気があります。また、鉄道模型のストラクチャー製品を使えば手軽にジオラマがつくれるため、ミニカーを引き立たせるようなジオラマ作りも楽しい作業となるはずです。

Nゲージサイズ

手前:オクスフォード Nゲージ Daimler DS420 Limousine(品番 NDS006)奥:オクスフォード 1/76 Daimler DS420 Limousine(品番 76DS006)

手前:オクスフォード Nゲージ Daimler DS420 Limousine(品番 NDS006)奥:オクスフォード 1/76 Daimler DS420 Limousine(品番 76DS006)Nゲージサイズのミニカーは、ミニカーコレクターよりも、鉄道模型のNゲージ用ストラクチャーとして購入される場合が多いアイテムです。デイムラー・リムジンの長いボディをもってしても、Nゲージサイズの全長は約40mmほど。奥に写る1/76ミニカーと比べてもその小ささがよく分かります。

手前:京商 1/64 Ferrari F355 Spider (Red)奥:京商 1/43 Ferrari F355 Spider (Red) (品番 05102R)

手前:京商 1/64 Ferrari F355 Spider (Red)奥:京商 1/43 Ferrari F355 Spider (Red) (品番 05102R)このように、ミニカーには大小含めてスケールとシリーズが豊富に揃っています。ひとつのスケールに絞ってさまざまな車種をコレクションするのも、自分の好きな車種のミニカーをさまざまな大きさで揃えるのも楽しいものです。最近はかなりマニアックな車種も製品化されているので、いろいろなクルマのミニカーが手に入るようになりました。そうなると、愛車のミニカーを探して部屋に飾ってみたいですね。