更新2023.11.22

自動車の歴史・文化を「追う」場から「拓く」場へ。オートモビルカウンシル2022

中込 健太郎

早いもので今回で7回目なのだそうです。それこそフランスの旧車の祭典「レトロモビルのような」イベントが日本でも・・・なんていうので、個人的には初回から楽しみに拝見してきました。フランスは余りにも遠いので。こと、ここ数年のようなイベント自体がありがたい存在になりますと、その思いは一層強くなってきます。そんなオートモビルカウンシル2022を振り返ってみたいと思います。

■自動車雑誌をめくるように会場をめぐる

オートモビルカウンシル、なんだかちょっとした「自動車雑誌をめくる感じ」が好きなところです。カーグラフィックが主催ということもあるのでしょうが、モータースポーツあり、旧車や今回などはBEVのヒョンデもいたりして、盛りだくさん。さらにいろんなカーライフ関連グッズ、サービスの紹介や、自動車をモチーフにしたイラストや、直結していないが、来場する人には刺さるかもしれないアイテムの数々がブースを並べています。

思えば二玄社時代のカーグラフィックとその姉妹誌NAVIが、少年からちょっと物心ついた時期の筆者の貴重な情報源でした(それにカーマガジンとラジオ(TOKYO FM)の「サタデーウェイテインングバー・アヴァンティ」で繰り広げられたの「東京イチの日常会話」で肉付けという布陣、でした)。

そんな私にとって、ちょっと懐かしい「枝葉も網羅され、時にモノも言う自動車メディア」という感じの中を散策している。今年はそのことを強く感じたものです。正直初回から前回まではこの感覚はそれほど強くはなかったのです。

「情報源」として捉えれば「WEBを見よ!」でほぼ大方のことは解決してしまうのが今の世の中。ともすると関係ないんじゃないの?というものもあってこそ、「自動車雑誌」は買う意味があったし、そういうところから、心に浸透し、時に触発されて、クルマを買ったり、ミニカーを並べてみたりして・・・。

その中からドライブやツーリングといったモビリティの本質に触れることで、リフレッシュされて見聞が広がり、たまたま訪れた時期の風景に感動する、などということが起こるのではなかろうか、なんて思ったりしてきたものです。

そんな自動車メディアの読後感、そんなものを歩いてリアルな体験として、膝に溜まった乳酸に向き合うなんていうのは、まったく新しい「メディアのあり方」とさえ感じたほどです。

7回目、これがオートモビルカウンシルの「板についた姿」なのだろうか。何も上から総括する気など毛頭ないのですが、我が事のように嬉しくなったものでした。

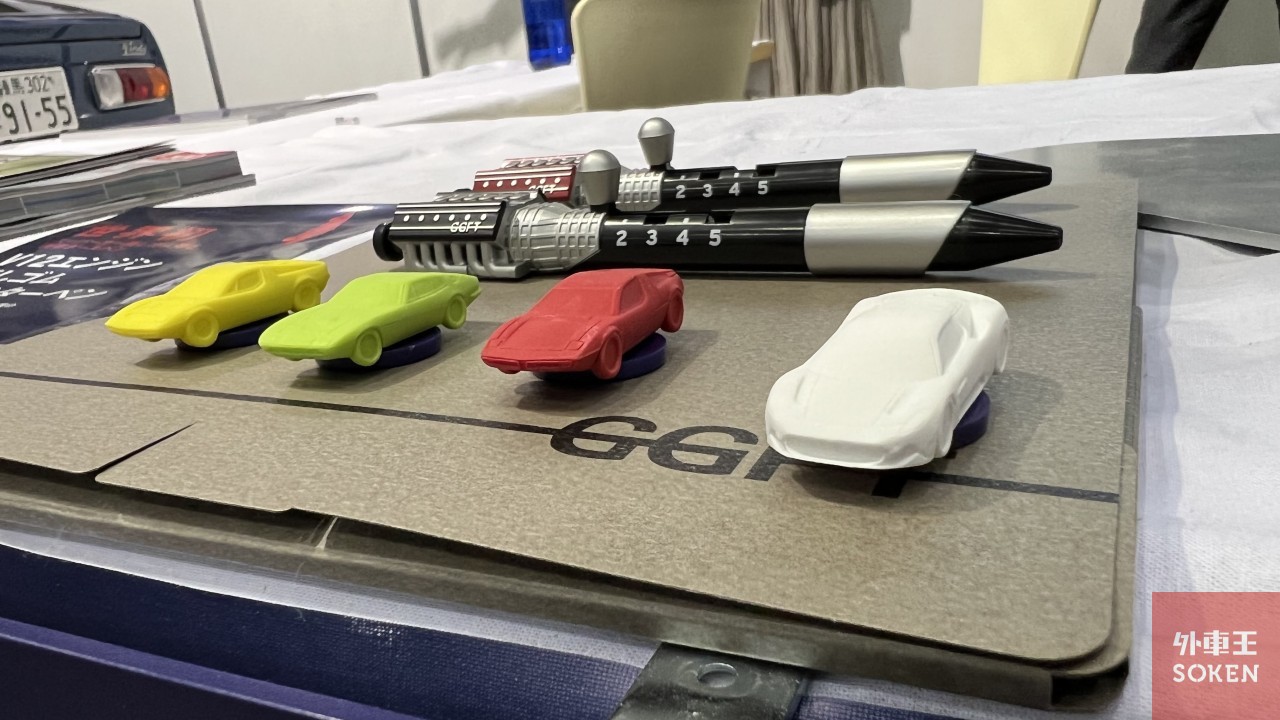

マセラティクラブのコーナーにあった「大人のガチャガチャ」精巧になったスーパーカー消しゴム。ボーラとメラクが作り分けられているのが印象的です。昔のはデ・トマソ パンテーラからランボルギーニ・ウラッコくらいまで、正直見分けがつきにくいような代物だったことを思うと流石の逸品。最新のMC20も堂々と肩を並べています。

■選択肢はさらに拡大している「アルビスのコンティニュエーション」

会場に足を踏み入れると、まず明治産業のアルビスが目に留まります。昔から小林彰太郎さんのテキストにはその名が出てきましたが、それは、彼がCG(カーグラフィック)始める前くらいの日本にはときに見ることはできたかもしれません。私からすると、そのブランド自体「彰太郎さんの文章に時々登場するクルマ」というイメージがもっとも強いそれでした。

しかし、数年前に初めて目の当たりにした「コンティニュエーションモデル」の意義と尊さ、さらにいうと、数多の奇跡が重なって、私たちが目にすることができる価値のようなものでしょうか。自動車史でもこういうことはそうそうあることではないし、大金を積んで解決できることでもないということがわかり、今回もむしろ興味は増したほどでした。

「コンティニュエーション」とは、かつて生産されていたモデルの製造計画などはあったものの、実際に組み立てられないまま年月が進み、その部品などを組み立て最近になって完成させるくるまなのだそうです。

これにはアルビスとその整備等を担当したレッドトライアングル社の関係、引き継いだ内容、引継ぎ方、そもそもアルビスのモデルチェンジせず長く同一モデルを製造し、その生産計画だけをずいぶん先まで立てていたそうです。

当時日本にアルビスを輸入していた明治モータースと、今回プロジェクトを実行している明治産業の関係、そしてタイミング。現代でも少量生産だけに許される英国内での事情、適用される法律。それを日本に完成車として持ち込んだ日本での扱い。これらすべてが重なって、成立する、時間を超えた自動車史の奇跡のおかげで「アルビスのストーリーのその先」として組み上げられるクルマなのです。

平たく考えると、例えば旧車イベントに参加できるかといえば、ラインオフして数十年クルマとして齢を重ねたわけでもないので難しいかもしれません。製造自体は最近ですし。

しかし、逆に考えると、筆者が生まれた当時にはすでに開発した人はもう誰もいなかったかもしれない。そんなクルマをそのまま、当時の流儀と方法で、今蘇る一台。タイムカプセルでしょうか?あらゆる考古学でもこんなことが成立するならどんなにいいか、と思うようなことが、アルビスでは、自動車に関しては起こるのです。

レプリカでもコピーでもない、一台のアルビスとしてラインオフしてくる。目の当たりにすれば強烈な個性はないものの、控えめながら当然に優美さを備え、細部を見るとずいぶん丁寧で贅沢な仕上がり。「止まった時間を前に進める」そんなクルマが実際に手に入る事実だけでも素敵なことではないでしょうか。

もっとも、そういうクルマですので、注文して直ぐに納車されるものでもないですし、相当の費用を要します。数千万円からモデルによっては大台を越えるでしょう。ですから今それを購入することはできません。

しかし、色々想いを巡らせ、当時どんな人にデリバリーされたのだろうか?なんて想像してると、もっともコストパフォーマンスの高い1億円のクルマなんじゃないか。そんな気になってくるのです。

クルマ好きはいいがちな「宝くじが当たったら」の決まり文句。億の札束の山、見せてくれるのだとか聞き及びますが、その後で振り込みの手続きをするらしいですね。その手続きを完了するや否や、みずほ銀行の応接室から明治産業に、多分電話するだろうな。と思います。

今回はワンオフのモデル唯一台という1936年式 アルビス・4.3リッター・ベルテッリ・スポーツ・サルーン。黒と赤のツートーンが洒落ているアール・デコ調の一台。しかし窓などイギリスのコーチビルダー「ベルテッリ」の仕事らしくどこかコンサバティブ。大きなサンルーフで贅沢を極めていました。

しかし、それにしても大ぶりな椅子です。オーダーした初代オーナーよほど大柄だったのかもしれません。そんなのを前に、勝手に心の中で誓ったものでした。こうした実際に昔作られたヘリテージモデルも、コンティニュエーションモデルとして制作依頼をすることが可能で、年々その選択肢の幅が広がっているのだそうです。

こんなことができるのですから、まさに雑誌読書のリアル体験、オートモビルカウンシルはたまりません。

■CG少年の憧れ!?「ちゃんとメンテナンスしてある少し古いメルセデスあります」。16万9000キロの500E

ヤナセクラシックカーセンターブースには90年代以降のモデル中心にメルセデス・ベンツ、フォルクスワーゲンがずらりと並びました。

中でもW124、どうしても好きなんですよね。ブルーノ・サッコの時代のデザイン、質実剛健で実用主義でありながら、圧倒的な存在感とラテンのサルーンが隣に来ても負けないエレガンス。今でもまた乗ってみたいなあと常々思っている一台です。

世の中的には500E/E500が大人気ですね。しかしそこそこの距離のものは相当高価で、過走行でも安くはありません。まあ、手を入れれば元に戻るのがこの時代以前のメルセデスの魅力。それこそCGを読み耽っていた者には「手を入れて長く乗る。メルセデスの愉しみ」。そんなところもぜひ踏み込んでみたい沼の一つではあります。

ただ、いうは易しで、実際、費用面でも時間でもこの時代のものを維持するのはとても大変なこと。そんなことをしてある93年モデルの500E、思わず今回は足止めされました。

ディーラー物の500E、遅れて輸入されたこともあり、欲しい人はすでに並行輸入車を購入していて、一巡した中での後発でのラインナップで比較的少なく、しかも、独立グリルを持つディーラー車はこの93年モデルだけというレアな存在。

こんな一台を3オーナーがここまで維持してきてくださったとのこと。ヤナセフルメンテナンス、ヤナセクラシックカーセンター開設後は、クラシックカーセンターで「こってり」メンテナンスされてきた一台とのこと(リアウィンドウにはクラシックカーセンターのステッカーも)。

ノンオリジナルのクリアなウインカーとテールライトはE500の時代のもの。アルミホイールもリミテッドのものがついています。「オリジナルが好み」とは筆者も喉元まで出掛かりました。しかし、新車?というようなクリアなヘッドライトや、交換していないというハリの保たれたシートなど極上のコンディション。こだわりと惜しみない愛情が手に取るようにわかる一台でした。

こういうのはむしろこのまま、しかもしっかり「今は昔」のメルセデスの重厚かつ軽やかなこのクルマの名車たる魅力をしっかりと堪能してこそ、意義深いというものなのかも。

とはいえ「880万円」ですから、この距離であれば今はもう少し安価な個体も探し出すことはできるかもしれません。

しかし「一台のクルマを惜しみなく、しっかりとメンテナンスして維持し続けていく」という状態になっている一台がこちらにございます。料理番組で尺を詰めるようにすでに調理してあってできあがったものをオーブンから取り出したような個体でした。

ノンオリジナルに変更されている箇所も、戻すことも可能かもしれません、でも、ちょっと個性的に仕上げたいよね、という歴代オーナーの遊び心として汲みとると、今ここで出会えたことの喜びに感謝しないではいられないのでした。

■今回もっとも強烈に心を惹かれたランチア・アルデア

今回筆者が一番強く惹かれたのは、ガレージ・イガラシさんが出展していたランチア・アルデア。アルデアは1939年から1953年の間に製造された小型のファミリーカーだそうです。

展示されていたのは1946年製のシリーズIIといわれる世代のもの。フロントグリルからはランチアと判別できますが、全体の印象はフォルクスワーゲン・タイプ1をさらに伸びやかにした印象。ピラーレスで大きく観音開きになるサイドドアを持っていて、当時すでに斬新なアイデアのMPVの先駆け的要素がみられます。

ゴールドのカラーも素敵ですし、V型4気筒というエンジンは非常に珍しいですが、排気量は903ccでランチアのこのエンジンはどんななのか、以前から興味があるのです。

最近ではランチアというとイプシロンあたりは多くの自動車好事家もアシに採用しています。ポピュラーですが、ああいうものを見ても、小さな高級車と一言で括るのもやや乱暴な気はしますが、とても腹落ちする良さがあるし、細部にわたって誇りを感じますね。

ああいうものを見て、昔のアルデアやアッピアのような小型乗用車の系譜に逆に興味が湧いたというのもまた事実です。こういう物の売り物があるのも、オートモビルカウンシルの楽しいところですね。ともすると4000万円に収まるかどうか、というような最近の旧車の世界。450万円掲げられた値札に親近感を抱いてしまったほどでした。

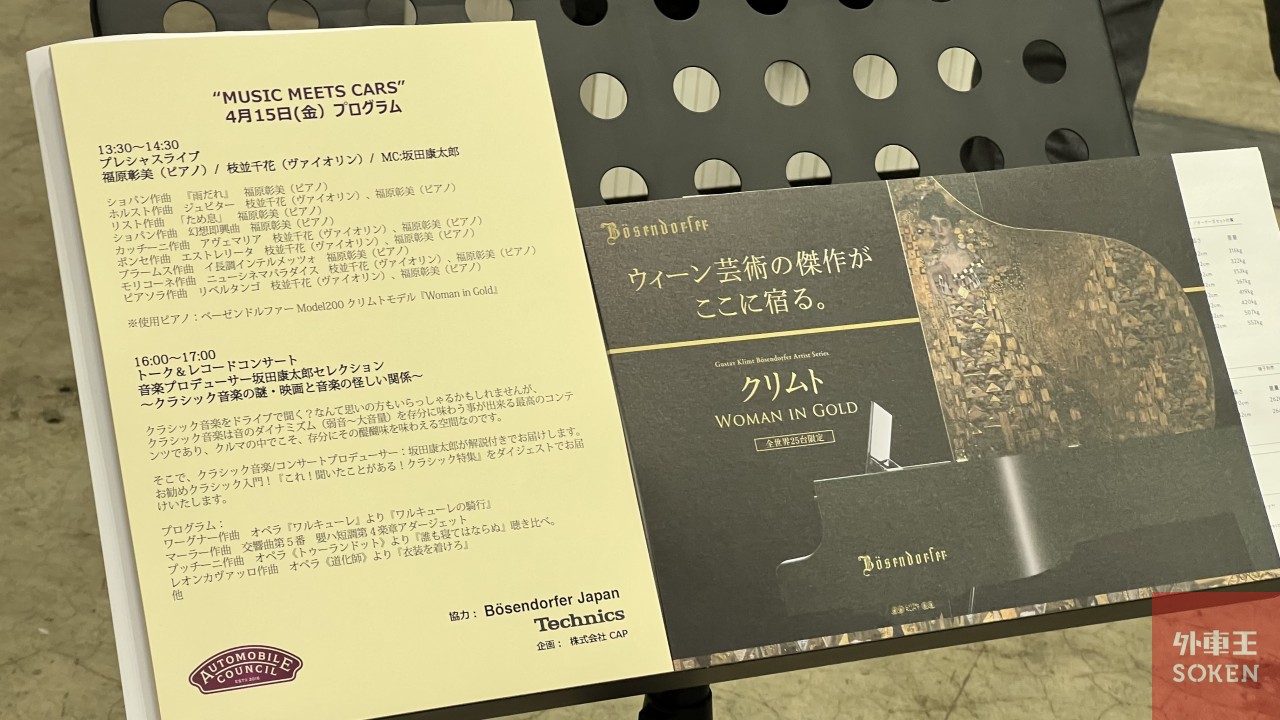

■意のままに聴こえることの心地よさ(MUSIC MEETS CARS)

クルマ好きが合わせて好む趣味というと、腕時計、カメラ、オーディオでしょうか。また音楽好きや、音楽家の方とご一緒するとクルマ好きが多いという印象もあります。複雑な構成要素が織りなし、最後は感性で受け取って好き嫌いが分かれるといった評価ポイントが似ていることもあるのかもしれません。

歩き疲れたら「MUSIC MEETS CARS」で音楽を楽しみました。会期中様々なプログラムが用意され、筆者が訪れた日はクリムトの絵が描かれたベーゼンドルファーのアートピアノと、テクニクスの高級オーディオ「リファレンス・シリーズ」でのレコードコンサートでひととき楽しむことができました。

ショパンの「雨だれ」から始まって、名曲の数々がベーゼンドルファーModel 1200で演奏されました。ウイーンの音楽とは切ってもきれないといわれるベーゼンドルファー。

歌手でもウイーンの歌曲の伴奏はベーゼンドルファーで、と拘る人もいると聞いたことがあります。

もちろんコンサートホールでもありませんし、イベント会場で雑音等もあり、音響も最善とはいえないでしょう。でもなんとなく柔らかい、温もりのあるような気がするそのピアノの音色、歌曲でもワルツでも、ウィーンの音楽三昧できたらいいだろうなあなどと思ってしまいました。

またテクニクスのハイエンドオーディオ!の中では比較的入門編らしいのですが、リファレンスシリーズで再生すると、低音から高音まで全域で細部まで「見渡せる」ように音楽が楽しめて、大音量でも角がなく、小さな音量でもしっかりと立って聴こえるのです。

会場の幕張メッセのゆかはしっかりと施工されたコンクリートの床ですので、スピーカーを置くのには一般住宅などよりはよほど望ましい環境なのかもしれませんが「そこで演奏しているように」「欲しい音がすべてちゃんとしかるべく聴こえる」素晴らしいオーディオであると、短時間にオーディオ素人の筆者でも聞き取ることができました。

いい音楽があって腰掛けると、根が張っていけません。中座して会場の見学を続けた後もテクニクスから奏でられる名曲の数々の響きが行き渡ります。名曲を聴きながら名車を観ることができる。これ、ちょっとした天国ではないか。そんなふうに感じたほどでした。

ぜひ次回以降も、さらなる充実を期待したいコンテンツでした。

■まとめ:待ってはくれない!いいクルマはどんどん売れていくのです!

オートモビルカウンシル、ここで突きつけられるのは、博物館ではないので、行けばそこで必ず待ってくれるものではない、ということです。今回も、初日の午前中から続々とプライスボードに貼られる「売約済み」のシール。でもそれは当然なのです。いいクルマは欲しい人も多い。当然そういうクルマは売れてしまうということ。ちょっと博物館にいてもおかしくないようなクルマもある中で、その現実が続々と突きつけられてくるわけです。

そんな中でも、この個体は案外買得感あるかも、とかやっているのはそれこそ、かつて私たちが自動車雑誌読み耽ってやっていたそれそのものです。値段が高いのは買えない場合もありますが、安いからといって価値が低いものでもないですし、むしろそれなのに自分でも買えそうであれば、それは問題意識としてはより深刻かつ切実な話だということにもなるのです。

こうして考えると、欲しいと思ったクルマでしかも買えるかもしれないというクルマは積極的にアクションしていかないとダメなんだろうな、そんな反省というか自戒というか、よくない気づき

に至ったのでした(そしてもっと頑張って仕事しよう、と)。

こういう気にさせるだけでもこういうイベントは大きな価値があるのかもしれません。とはいえ、置いておける台数にも限度はありますし、あまり度が過ぎてもいけませんが。

アルデアいいなあ、隣のトライアンフもよかったなあ。しかし、あの190Eはとっとと売れてくれて本当によかった(悩みの種が減った)などなど、今もなかなかおさまらず、写真を見返したりしてしまうのです。

クルマのイベントではよくあることですが、オートモビルカウンシルは私の中ではまだ閉幕していないようです(笑)気持ちを新たに「自動車文化」を追いかけるばかりではなく、自ら拓いていけるようなマインドで向き合ってい、改めてそんなことが込み上げてきたオートモビルカウンシル2022でした。

■その他、気になった展示車両

話題のニューモデルヒョンデ アイオニック5。未来志向のこのクルマ、デザイン的にもかなり細かい所まで作り込まれていてかなり先進性が感じられた。ぜひ一度試乗してみたいものです。旧車、モータースポーツだけではないよ!という、こういうのがあるのも「歩くCG」といった印象を強める要素かもしれません。

初めてみたマセラティMC20。今時のスーパーカー然としているものの、内装にはどこか奥ゆかしささえ感じさせます。往年の名車ボーラととに、今も昔もこの絶妙な匙加減こそマセラティである!といえそうです。

1961年のシトロエンID 19。色と内装が後期とかなり異なります。丸いライトは俄然愛くるしさが増して親しみを覚える。ウインカーレンズの造形など、この時代でよくぞ仕上げたと感心させられる1台。

ID 19を出展のアウトニーズは会場でバラバラの2CVを組み上げるパフォーマンスを披露。最終日には見事組み上がり自走で退場したとそうです。

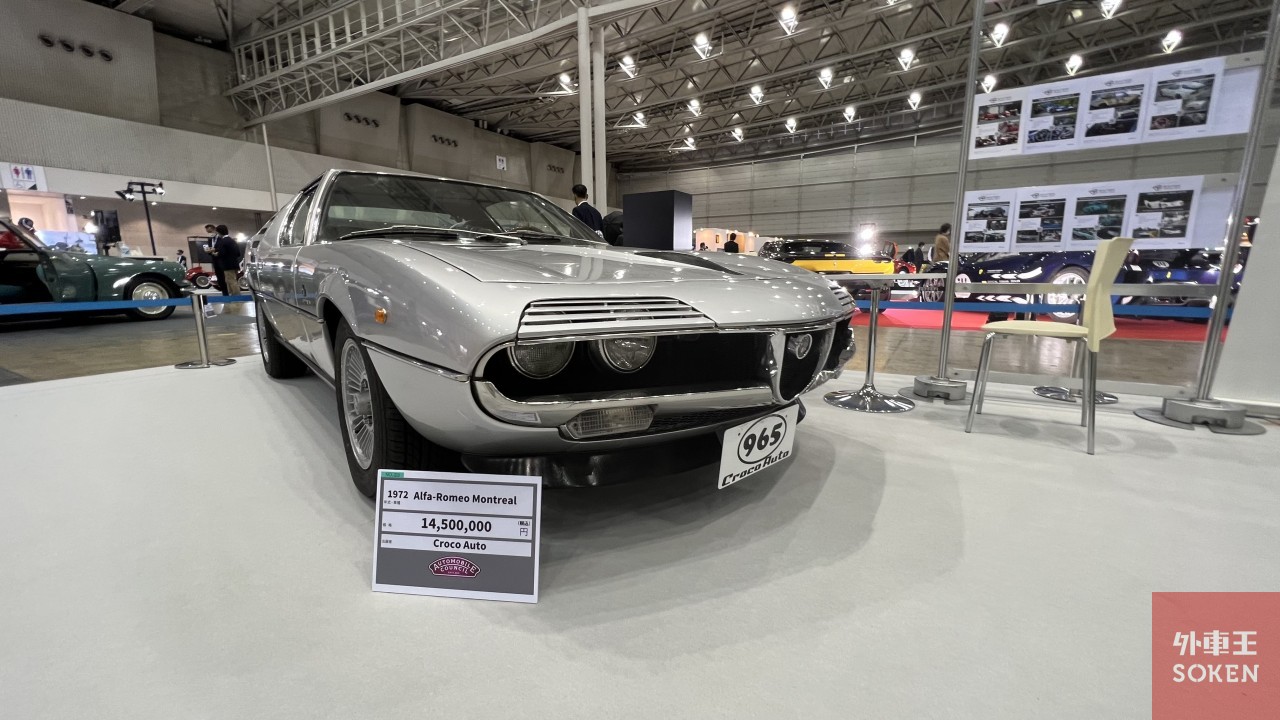

これまで2度ほど運転させてもらって何にも似ておらず代わりのない一台として記憶に残る一台がアルファロメオ・モントリオール。2600cc V8エンジンの個性にも負けないベルトーネの押し出し。ショーモデルそのもののような孤高さと生き生きとした魅力を感じさせます。

[ライター・画像/中込健太郎]